先日、弊所のSNSで、このような投稿をしました。

地理的表示「三輪素麺」

https://www.instagram.com/p/DKdroVuSGIV/?igsh=MW83bnlxZHd0Z3F3bQ==

地域の産品をブランドとして守る制度には、いくつかの種類があります。その中で、弊所では「地域団体商標」については記事化していたのですが、

【知財キホンのキ】「地域団体商標」っていったい何?(1)

https://onion-tmip.net/update/?p=743

※記事の最後に、(2)へのリンクもあります

もう一つ重要な制度についての記事がまだでした。それは、

「地理的表示(GI)」

です。これは農産物や食品などに対して、その産地・産品特有の品質や評価を国が認定して保護する制度であり、ビジネス・輸出の現場でも信頼性の高いツールとして活用が広がっています。

今回は、この「地理的表示」について、よく比較される「地域団体商標」との違いに注目しながら、制度の成り立ち・仕組みなどのポイントを解説していきます。

★1. 「地理的表示」制度とは?

(1)あらためて制度概要

「地理的表示(GI:Geographical Indication)」とは、

・農林水産物・食品等の「名称」で、

・その名称から当該産品の「産地を特定」でき、

・産品の品質等の「確立した特性」が産地と結びついているということを、特定できるもの

とされています。

この定義をもう少し噛み砕いてみましょう。ある地域で伝統的な食品があったとします。

その食品の、生産地において「確立した特性」には、「人的な特性」(たとえば、伝統的な製法とか、地域伝統の文化・行事等)と、「自然的な特性」(気候、風土、土壌等)がありえます。

そして、その食品、つまり「産品」の特性としては、「品質」「特徴」はもちろんのこと、社会的評価・評判(高値で取引されているとか、「賞」をとっているとか)もあるとします。

そんな食品の名称が、生産地(◯◯地域)を特定できて、食品(産品)の特性と生産地が結びついたような名称になっている、そんな表示を「地理的表示」という訳です。

…と言われても、抽象的過ぎてわかりづらい?では、上記の説明に、以下のような例

・「夕張メロン」

・「神戸ビーフ」

・「球磨焼酎」

を当てはめてみてください。なるほどなぁ!と思われるかと思います。

この「地理的表示」を保護することによって、生産業者の利益の増進と需要者の利益の保護を図ることを目指そう、というわけです。

(2)制度導入の経緯

この制度は、もともとヨーロッパ諸国で発展してきた品質保証の仕組みにルーツがあります。特にフランス、イタリアといった国々では、産地名を冠したワインやチーズなどの付加価値の高い名産品が産出されるようになり、産地表示の規制制度が徐々に整備され、1992 年には EU域内の統一ルールとして「地理的表示」保護に関する理事会規則が定められました。

もっとも、米国やオーストラリアといった、広大な土地を活用した大量生産、産地の特質によらない画一的な品質の生産を強みとする国々には、こうした取り組みがすぐに受け入れられたわけではありませんが、さまざまな議論を経て、WTO(世界貿易機関)の「TRIPS協定」(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定。1995年発効)において、

地理的表示(GI)は、知的財産権の一つ

として位置付けられました。

日本もWTOに加盟していますから、そこで定められた地理的表示の保護が求められることとなりました。まずは「ぶどう酒と蒸留酒の地理的表示の保護」の義務化。例えば、かつて日本では、発泡性のあるワインのことをざっくり「シャンパン」と呼んでいましたが、この名称は「フランスのシャンパーニュ地方で作られるワイン」を表す地理的表示であり、それ以外の地域で生産されたワインを、そのように呼ぶことは禁じられたのです。

そして、2014年には「特定農林水産物等の名称の保護に関する法律」(地理的表示法)が制定され、翌2015年に制度の運用がスタートしました。これにより、農林水産物・食品等の産品の名称(地理的表示)も知的財産として保護されるようになりました。

(3)酒類だけ制度が違う?管轄の“二本立て”に注意

上記のような経緯もあって、「地理的表示」は、酒類と、農林水産物・食品で、管轄が異なっています。

酒類の地理的表示:国税庁が所管し、「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(酒税法)」に基づいて保護。

農林水産物・食品の地理的表示:農林水産省が所管し、「地理的表示法」によって保護。

つまり、「球磨焼酎」と「神戸ビーフ」は同じ地理的表示でも、それぞれ別の官庁・法制度のもとで保護されているということになります。申請の流れや使用ルールも異なるため、利用者は両制度の違いに注意が必要です。

★2.「地域団体商標」との違い

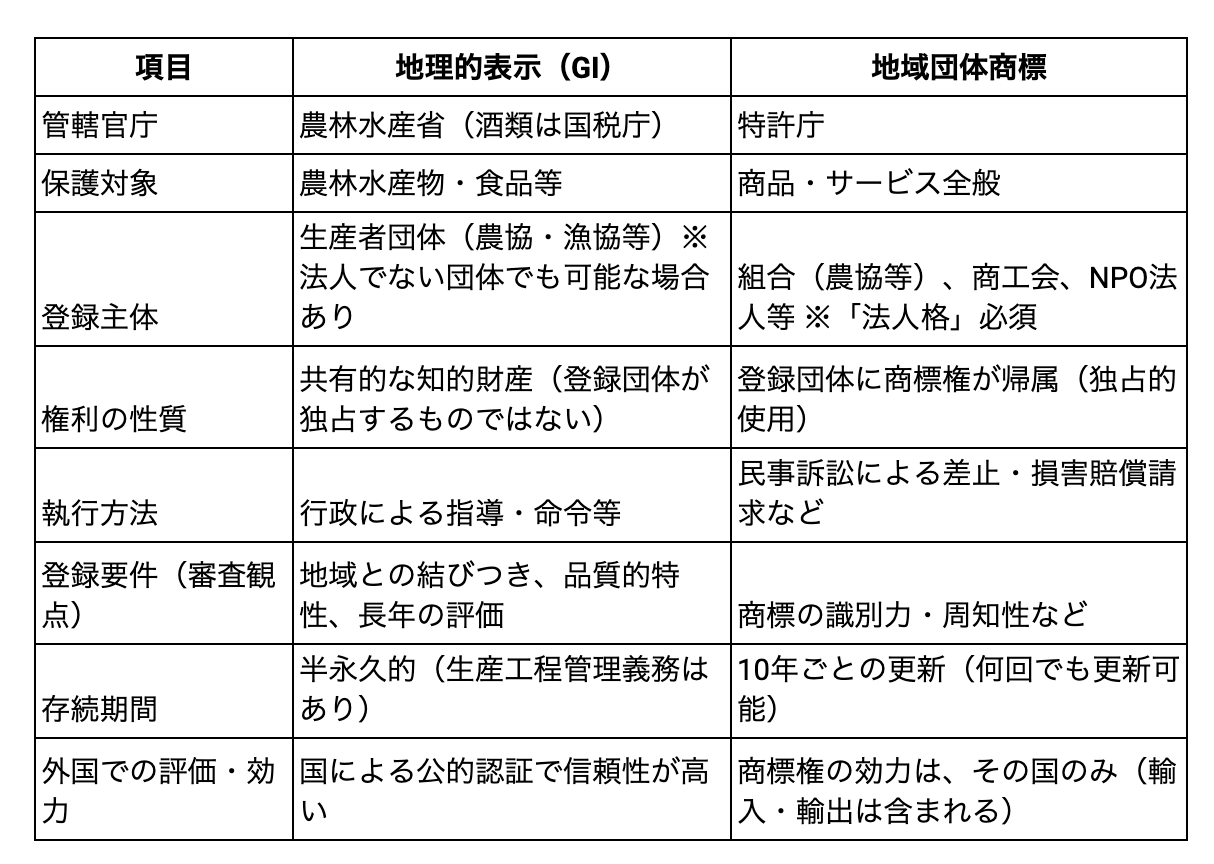

地理的表示制度も、地域団体商標制度も、地域ブランドを保護する目的では共通していますが、制度設計・権利の構造・活用の仕方に明確な違いがあります。

以下に、主な相違点を表にまとめます。

この中から、いくつか解説を加えますと、

<保護対象(登録される名称)>

地域団体商標の対象となる名称(商標)は、「地域名」+「商品名(・役務名)」から成る「文字商標」であることが求められます。

一方、地理的表示の保護対象は、「特定農林水産物等」であって、農林水産物やその加工品,飲食料品等の名称ということになりますが、それは「地名そのものでもよい」し,「地名を含まなくてもよい」、さらに、周知となっていれば、図形や、文字と図形が結合したものでも対象になります(もちろん、★1(1)で述べた要件を満たすことは、求められます)。

ところで、地域団体商標は、「商標は商標ごとに登録しなければならない」という原則がもちろん適用されますが、地理的表示は同一の特性を有する産品について複数の名称を登録できます。

<登録主体>

地域団体商標の場合、組合、商工会、商工会議所若しくは NPO 法人であり、商標権の帰属主体となることから法人格が求められるわけですが、

地理的表示を登録できるのは、生産業者を直接又は間接の構成員とする団体であり、法人でない団体であっても、代表者又は管理人の定めのあるものは登録主体となることができます。

<登録要件>

地域団体商標は、その商標を構成する「地域名」と「商品/役務」とが密接関連性を有していること、そしてその商標が使用された結果、その出願人(団体)の商標として、需要者の間に広く認識されていること(周知性)が必要です。そして、その周知性ですが、少なくとも商品を生産・販売する地域や役務を提供している地域が属する「都道府県内」で広く知られていることが必要とされています。

一方、地理的表示は,生産地と結び付いた確立した特性(産品の品質や社会的評価)を有することが必要であり「確立した」ものであるためには、その特性を維持した状態で概ね 25 年程度以上の生産実績が必要とされています(伝統性要件。ただし、周知・定着の程度を勘案して、25年未満でも認められることはあり)。

こうしてみると、どちらも一定の周知性が求められることは共通していますが、地域団体商標のほうは具体的な年数などは審査基準にも定められていないため、商標の使用が比較的短期間であっても、一定の周知性を獲得しているケースであれば登録が認められ得ますので、新規開発型のブランドの保護であれば、地域団体商標のほうが利用しやすいでしょう。

<使用方法と効果>

地理的表示は、基準を満たす産品についてのみ、「登録標章(GI マーク)と併せて」表示を付すことができます。

もし、第三者(登録生産者団体及びその構成員以外)が、基準を満たしていない産品に、地理的表示や類似等表示を使用するような「不正使用」をしていた場合、そちらに対する取り締まりは「農林水産大臣」が行います。不正使用に対し、行政措置命令が発せられ、従わない場合は、罰則もあります。

これはつまり、不正使用者に対し、警告や訴訟等を生産者団体が自力で行う必要がないということです。ただ、逆に、民事的な救済を受けることはできません。

なお、国家間の国際約束によっても一部海外における地理的表示の保護の実現が可能となっており、現在、欧州連合(EU)や英国との間でGIの相互保護が行われています。

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/gi_act/protection_abroad/index.html

一方、地域団体商標は、権利主体に「商標権」が発生しますので、商標権者は、自ら差止請求,損害賠償請求等の権利行使ができますし、税関に対して輸入差止めを申し立てることも可能です。

(なお、2019年から「地域の名物が地域団体商標として特許庁に登録されている」ことを示す証として「地域団体商標マーク」もつくられました)

https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/mark.html

このように見てくると、「どちらがベター」とかそういうものではなく、地域ブランドを守る「角度」が違う、ようなイメージですよね。

★3. 地理的表示と、地域団体商標の「合わせ技」は可能か!?

地理的表示と地域団体商標は、それぞれ異なる強みを持っていることがお分かりいただけたでしょうか。ということは、両制度を「併用」すれば、地域ブランドを、官民による二重の保護が実現し、地域ブランドの信用性と活用の幅が大きく広がります。

例えば、「地域団体商標」で、組合等が自身の権利として保護するとともに、「地理的表示」で国に、模倣品などを取り締まってもらえることになりますよね。

◆ 地理的表示と地域団体商標の両方で保護されている主な例

今回挙げたのはいずれも「牛肉」となりましたが、高いブランド価値に対し、GIと商標の両輪で保護をされています。

※「夕張メロン」や「三輪素麺」は、地理的表示、及び、通常の商標登録(※地域団体商標ではない)を重ねて登録しています。

それでは、両制度を併用する際の注意点はどのようなものがあるでしょうか?

まず、「両制度の登録要件を共に満たしているか」という点が一番大きいかと思います。★2で説明してきたように、かなり違いがありますので、例えば、

・「地理的表示」の中でも、「地域名+商品名(農林水産物・食品等)」から構成される「文字」でないと、「地域団体商標」の対象とならない。

・「地域団体商標」で求められる周知性を満たすだけでなく、「地理的表示」で求められる伝統性要件(概ね 25 年程度以上の生産実績)も満たす必要がある。

などです。

★4. おわりに

地理的表示(GI)制度は、日本の地域資源の価値を国内外に伝えるための有力な制度です。地域団体商標と併せて制度を理解・活用することで、地域の未来を支える知的財産戦略が見えてきます。

「地域ブランドの活用方針」、「地域団体商標及び地理的表示の主な登録要件」を踏まえた上で、地域団体商標又は地理的表示、あるいは両方の出願(申請)を御検討ください。

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲

好評です! ONION商標の新サービス

ロゴ作成+商標登録 =「ロゴトアール®」

https://logoto-r.com/

ロゴ制作から商標登録完了まで、弁理士が一括サポート。

いいロゴに®もつけましょう!

▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲▽▲